SCMの方針とは?

SCMは、サプライチェーンを一体とみる経営の考え方です。サプライチェーンに関わる全ての方がメリットとデメリットを分かち合いながら、最終製品の消費者にフォーカスして価値の最大化を目指します。

SCMの方針(戦略)は、キャッシュの最大化です。サプライチェーン上を流れるモノ(原材料、製品など)を、販売に見合った量に最適化します。例えば、輸送を含めて生産から販売まで3か月必要な製品であれば、3か月後の販売見込に合わせてモノの流れを考え、調達を最適化するわけです。

この方針のメリットは、シンプルで分かりやすいことです。現場の方からも納得感を得やすく、広がりやすいのです。SCMの方針を実現し続けるためには、サプライチェーンの関係者間で、販売動向が情報共有され続ける必要があり、広がりやすいというメリットは非常に重要です。

QCDから考える、SCMの新しい方針

さて、前回のコラムでSCMの共創について触れました。共創を実現する場合、販売に合わせた調達とはならない点に注意が必要です。異なる方針を探さなければなりません。ここではものづくりの基本から掘り起こして方針をつくってみましょう。

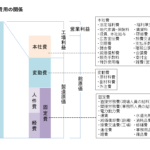

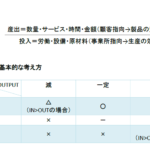

モノづくりの基本はQ(品質)、C(経費)、D(納期)のバランスです。Qをモノ、Cをキャッシュ、そしてDをタイミングとして、各項目からSCMに資すると考えられる方針を下記のように考えてみました。

1:タイミング + モノ:モノの不足を回避

2:キャッシュ + タイミング:キャッシュの不足を回避

この2つを組み合わせることで、モノもキャッシュも不足させない方針を得ることができました。

モノ不足回避は欠品、納品遅れ、失注(ファントム)を防ぐことが挙げられます。そしてキャッシュ不足回避は厳しく見ると、手許資金を加算せずに全ての月で利益を作ることを指します。

新方針をキャッシュの視点でみると、失注を少なくして回収額を多くし、借入による返済金利を少なくさせて支払額を少なくすることにつながります。モノを少なくする既存の方針とは異なるキャッシュの増やし方が見えてきました。

新方針を見る限り、モノの移動量は一義的に決まるものではないので、共創に資する余裕を出現させることができるかもしれません。

最新記事 by 青柳 修平 (全て見る)

- モノづくりのCOVID-19対策│在庫期間情報を応用したSCM - 2021年1月26日

- ウィズコロナのSCM│在庫期間情報によるバッファ管理 - 2020年12月29日

- SCMのコロナウイルス対策│情報資源を拡張したTOCの応用によるモノの流れの安定 - 2020年8月11日